Veranstaltungen im Rahmen des Festjahres

Am 24. Januar 2024 feierte die Philosophische Fakultät ihren 30. Geburtstag, doch möchten wir es nicht bei dieser einen Veranstaltung belassen. Um angemessen mit allen mit allen ehemaligen und aktuellen Mitgliedern der Fakultät und allen Freundinnen und Freunden, mit Chemnitz und allen anderen, mit denen wir auf verschiedenste Weise verbunden sind, feiern zu können und neue Verbindungen herzustellen, haben wir das ganze Jahr 2024 zum Festjahr erklärt. Auf dieser Seite finden Sie einen Überblick über alle bevorstehenden als auch bereits vergangenen Veranstaltungen in diesem Rahmen.

Wir hoffen, es ist auch etwas für Sie dabei und freuen uns auf neue Begegnungen!

Resilienz gegen Machtübernahmebestrebungen autoritär-populistischer Parteien

19. November 10. Dezember 2024, 13:45-15:15 Uhr Reichenhainer Str. 70, D-Bau, Raum 221

Gastvortrag von Etienne Hanelt im Rahmen der Vorlesung „Vergleichende Parteienforschung“ der Professur Europäische Regierungssysteme im Vergleich

Autoritär-populistische Parteien gewinnen in vielen Ländern an Einfluss und bedrohen demokratische Grundprinzipien. Sie zeichnen sich durch die Schwächung pluralistischer Strukturen, die Verbreitung von Feindbildern und die Einschränkung von Meinungsfreiheit aus. Etienne Hanelt wird in seinem Gastvortrag auf die wachsenden Herausforderungen durch solche Bewegungen und Gegenmaßnahmen eingehen.

Etienne Hanelt ist wissenschaftlicher Mitarbeiter für das Thüringen-Projekt beim Verfassungsblog. Er hat Politikwissenschaft an der Friedrich-Schiller-Universität Jena studiert und schließt derzeit seine Doktorarbeit über die EU-Entscheidungsfindung in der Krise der Rechtsstaatlichkeit an der Universität Oxford ab. Etienne forscht außerdem im Rahmen eines ERC-Projekts am Institut für Rechtswissenschaft der Masaryk-Universität in Brünn.

Die Veranstaltung ist öffentlich, eine Anmeldung nicht erforderlich.

Gastvortrag von Prof. Dr.Mike Schmeitzer im Rahmen der Vorlesung „Intellektuelle“ der Professur Politische Theorie und Ideengeschichte

Hermann Heller (1891-1933) war ein bedeutender Vordenker der (sozialen) Demokratie und Verteidiger der Weimarer Republik. Im Vortrag wird Heller deshalb nicht nur als Hochschullehrer, sondern auch als Verfassungsdenker und Analytiker des aufkommenden (italienischen) Faschismus und Nationalsozialismus vorgestellt. Zudem wird sein Beitrag zur wehrhaften Demokratie mit seinem Engagement im Reichsbanner Schwarz-Rot-Gold und als Anwalt im ‚Preußenschlag-Verfahren‘ 1932 erörtert. Doch weshalb blieben Hellers öffentliche Interventionen und sein Diktum vom ‚sozialen Rechtsstaat‘ als Ausweg aus der finalen Krise der Republik ohne größere Beachtung? Auch darauf versucht der Vortrag eine Antwort zu finden, wenn er denn manch ‚blinde Stellen‘ und Irrtümer des Protagonisten beleuchtet.

Die Veranstaltung ist öffentlich, der Eintritt ist frei und eine Anmeldung nicht notwendig.

Jugendorganisationen der Parteien

3. Dezember 2024, 13:45-15:15 Uhr Reichenhainer Str. 70, D-Bau, Raum 221

Gastvortrag von Luise Schmiedichen im Rahmen der Vorlesung „Vergleichende Parteienforschung“ der Professur Europäische Regierungssysteme im Vergleich

Jugendorganisationen spielen eine zentrale Rolle in der politischen Bildung und Mobilisierung junger Menschen. Sie dienen als Plattformen für politische Mitgestaltung und tragen zur Nachwuchsförderung innerhalb der Parteien bei. Luise Schmiedichen wird in ihrem Vortrag die Funktionen, Strukturen und Einflüsse dieser Jugendorganisationen näher beleuchten und ihre Bedeutung im politischen System diskutieren.

Luise Schmiedichen ist seit 2023 Politische Geschäftsführerin der GRÜNE JUGEND Sachsen.

Die Veranstaltung ist öffentlich, eine Anmeldung nicht erforderlich.

Anknüpfend an eine bewährte Tradition an der TU Chemnitz organisiert die Professur Europäische Regierungssysteme im Vergleich gemeinsam mit dem FSR Phil auch in diesem Jahr wieder die „Election Night“ anlässlich der Präsidentschaftswahlen in den USA. Ab 18 Uhr erwarten Sie und Euch mehrere Impulsvorträge zum Thema, später kommentieren Studierende des Instituts für Politikwissenschaft die Liveübertragung der Wahlnacht aus den USA.

Die Veranstaltung ist hochschulöffentlich, d.h. exklusiv für Angehörige der TU Chemnitz.

Filmvortrag im Rahmen der Veranstaltungsreihe „Unbekannte Nachbarn“ der Professur Allgemeine Erziehungswissenschaft in Zusammenarbeit mit Autorin und Regisseurin Claudia Tuyết Scheffel

Die Veranstaltungsreihe „Unbekannte Nachbarn“ der Professur Allgemeine Erziehungswissenschaft in Zusammenarbeit mit Buchautorin und Regisseurin Claudia Tuyết Scheffel rückt transnationale Bildungsbiografien von Vietnames:innen in Chemnitz und der Region in den Fokus.

Am 6. November zeigt Claudia Tuyết Scheffel Ausschnitte aus ihrem neuesten Film „Lonig & Havendel“, der vom Aufwachsen von Vietnames:innen im Erzgebirge handelt. Zudem spricht die in Chemnitz geborene Filmemacherin über „Inspiration, Heimat und Filme“.

Die Veranstaltung ist öffentlich, eine Anmeldung nicht erforderlich.

Conversatorio 2024

Transformaciones en los imaginarios y representaciones de la migración

29. November 2024, 17:00 Uhr Online auf Zoom und YouTube

Conversatorio 2024: Wandlungen des Imaginären und der Darstellungen von Migration

Online-Podiumsdiskussion in spanischer Sprache, organisiert durch die Juniorprofessur Interkulturelle Praxis mit dem Schwerpunkt digitale Kulturen in Zusammenarbeit mit der Fakultät für Soziologie der Universidad Santo Tomás, Kolumbien.

Panelist:innen:

- Prof. Dr. Felipe Aliaga Sáez – Universidad Santo Tomás, Kolumbien

- Jun.-Prof. Dr. Yolanda López García – Technische Universität Chemnitz, Deutschland

- Prof. Dr. Alfredo Sánchez Carballo – Universidad Autónoma de Tamaulipas, Mexiko

Die Veranstaltung wird moderiert von Dr. Javier Diz Casal, Universidad Alfonso X el Sabio, Spanien

Beginn der Veranstaltung in Deutschland ist 17:00 Uhr.

Die Veranstaltung findet über Zoom statt. Sie wird gleichzeit auch live auf YouTube auf dem Kanal Red Iberoamericana de Imaginarios y Representaciones (RIIR) übertragen.

Zur Teilnahme an der Veranstaltung via Zoom ist eine Anmeldung notwendig: Bitte melden Sie sich bis um 28. November 2024 per E-Mail bei carmen.pereyra@… Auf YouTube kann die Veranstaltung auch ohne Anmeldung verfolgt werden.

Weitere Informationen zur Veranstaltung – in spanischer Sprache – finden Sie unter: https://www.tu-chemnitz.de/phil/ifgk/ikt/conversatorio.html.

Keine Veranstaltungen

Keine Veranstaltungen

Keine Veranstaltungen

„Genie-Bubi“ der Gruppe 47: Eine biographische Skizze des Musik- und Literaturkritikers Joachim Kaiser (1928-2017)

2. Juli 2024, 13:45-15:15 Uhr Thüringer Weg 9, Raum 213

Vortrag von Tobias Lentzler (Hamburg) im Rahmen des Oberseminars/Kolloquiums „Intellectual History“ der Professur Politische Theorie und Ideengeschichte

Mit gerade einmal 22 Jahren beginnt Joachim Kaiser für die „Frankfurter Hefte“ zu schreiben. Nur zwei Jahre später ist er das erste Mal als Kritiker auf einer Tagung der Gruppe 47 zugegen und provoziert einen kleinen Skandal. Der gerade aus dem Exil zurückgekehrte Walter Mehring wird von ihm verrissen. Liest man Kaisers Texte, bewundert man seine kompromisslose Subjektivität, das Füllhorn der Bildung, aus dem er schöpft. Doch wie wurde Joachim Kaiser, wer er war? Und was genau zeichnete seine Literatur-, Theater- und Musikkritik aus? Diese Fragen sollen im angekündigten Vortrag erörtert werden.

Tobias Lentzler promoviert seit August 2022 mit einem Stipendium der Studienstiftung des deutschen Volkes bei Prof. Dr. Alexander Gallus. Nach beruflichen Stationen bei der Bertelsmann Stiftung und der Bundeskanzler-Helmut-Schmidt-Stiftung, war er zwischen April und Juni 2024 Hospitant im Feuilleton der ZEIT. Er lebt in Hamburg.

Der Vortrag findet im Rahmen des Forschungskolloquiums „Intellectual History“ statt. Die Veranstaltung ist öffentlich, eine Anmeldung nicht erforderlich.

Menschen_Messen des Kolonialismus

3. Juli 2024, 19 Uhr Museum Gunzenhauser, Stollberger Str. 2

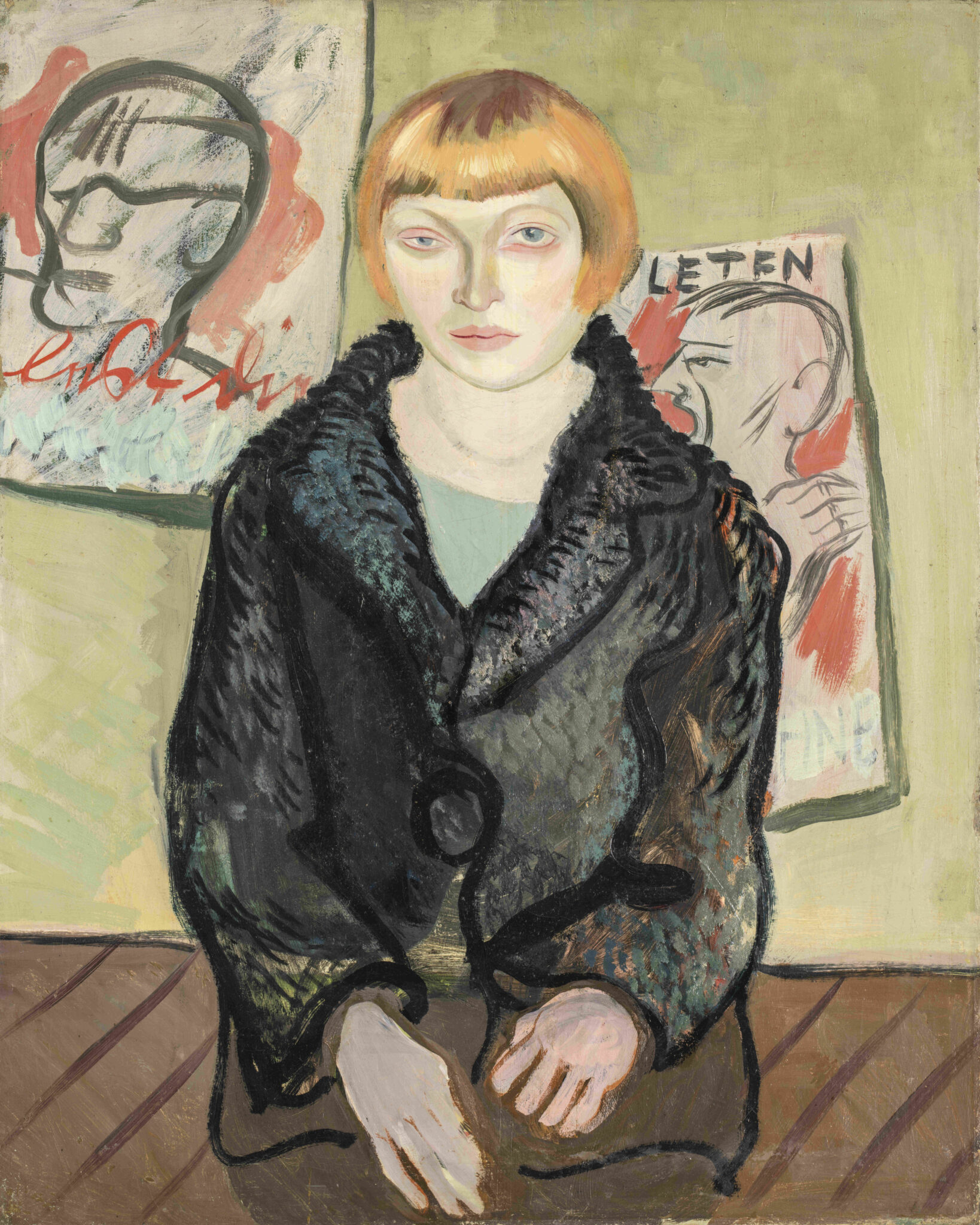

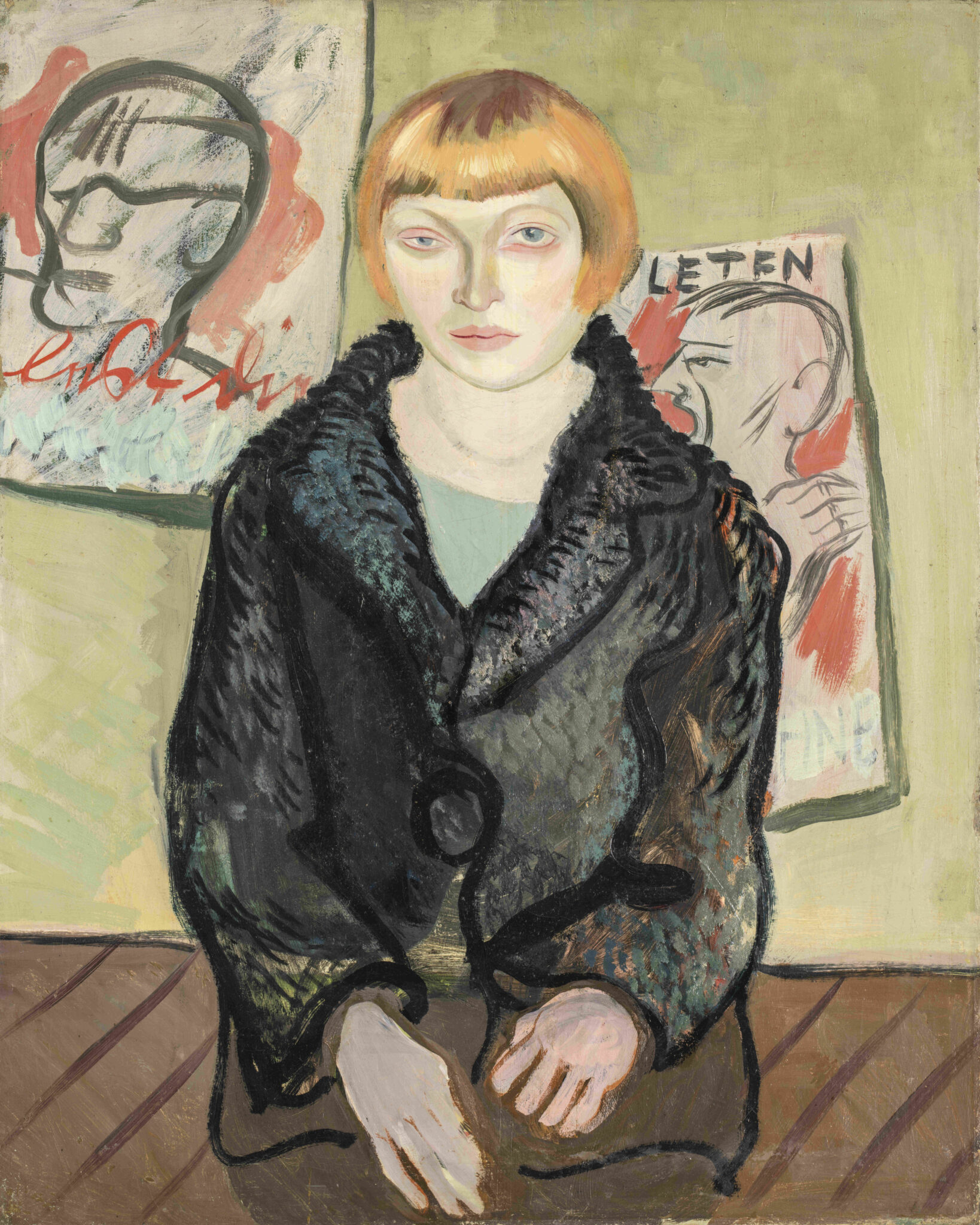

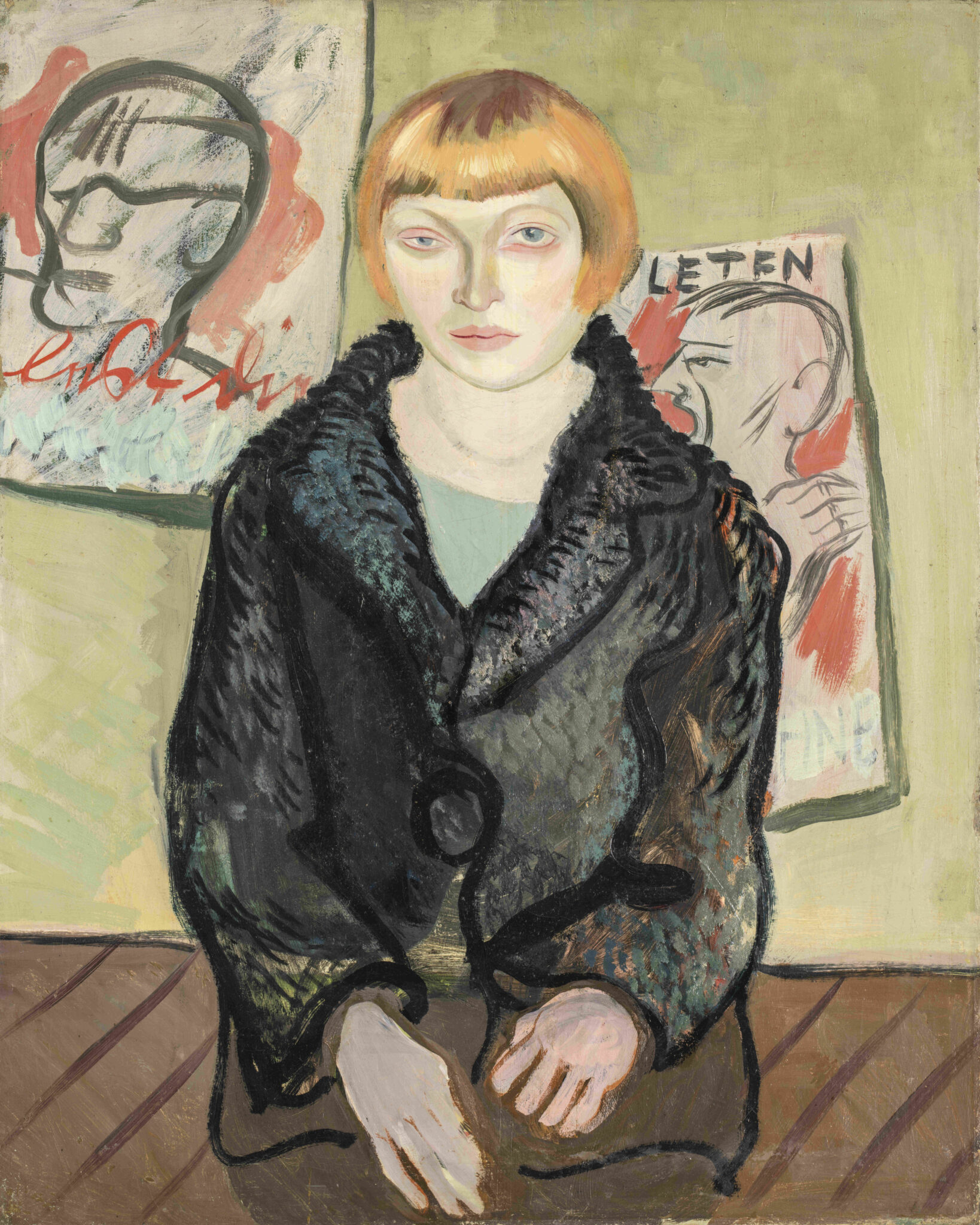

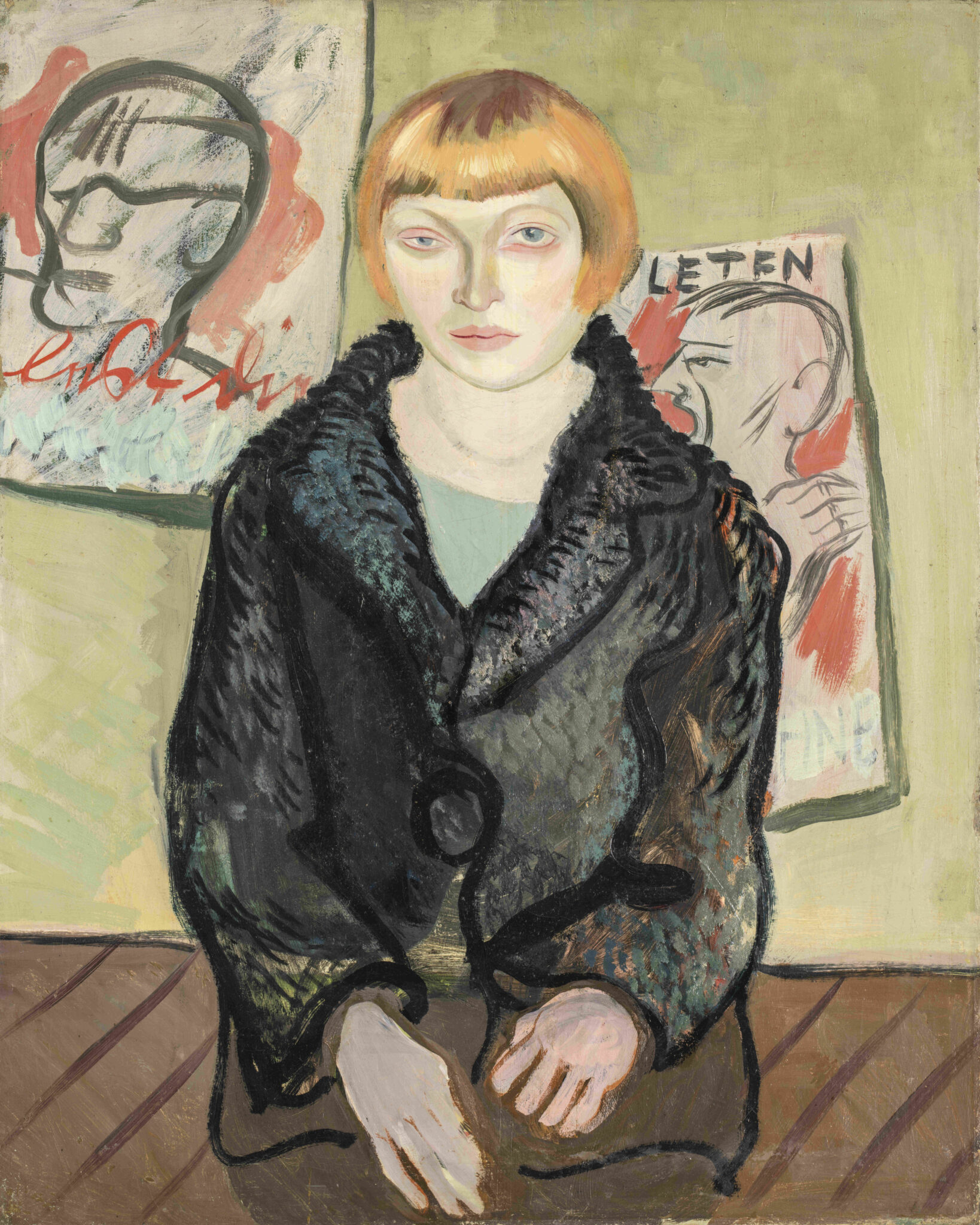

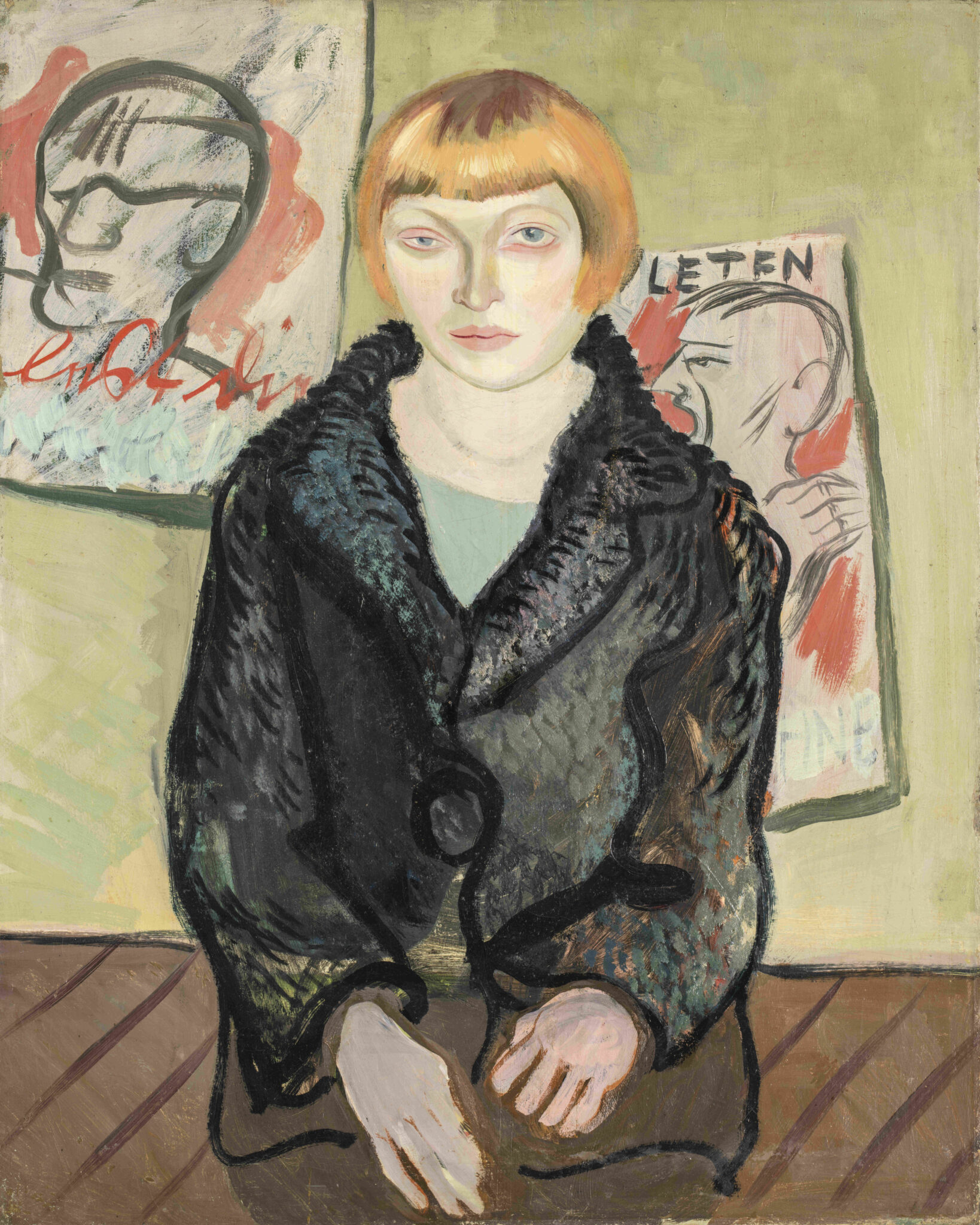

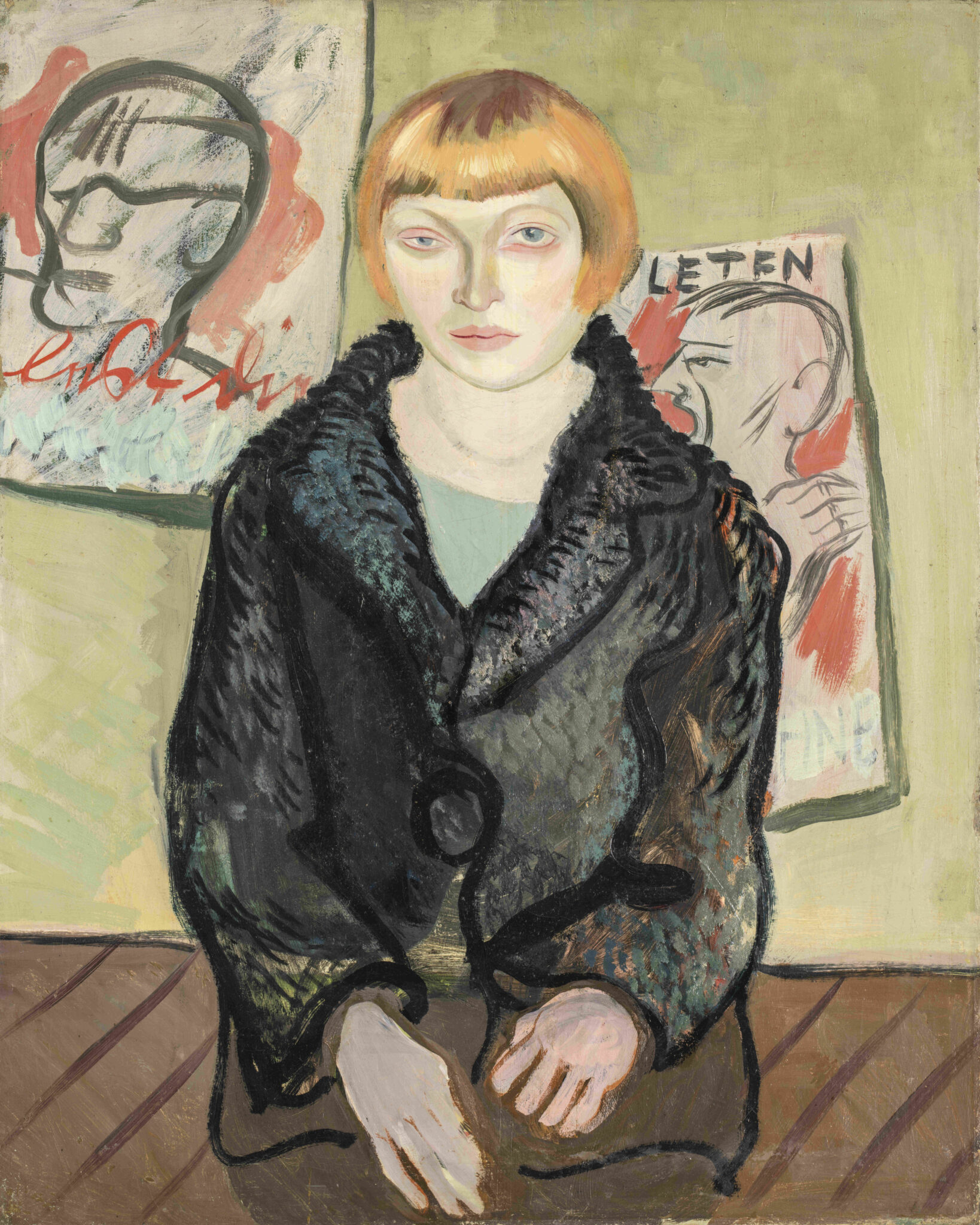

Hans Grundig, Bildnis Gerda Laube (Detail), 1925, Kunstsammlungen Chemnitz, Foto: Kunstsammlungen Chemnitz/Jürgen Seidel © VG Bild-Kunst, Bonn 2024

Vortrag von Stephan Schurig M.Sc., Institut für Europäische Studien und Geschichtswissenschaften der TU Chemnitz, im Rahmen der Ringvorlesung „Vermessung_Normierung_Klassifizierung“

Eine Kooperation von Kunstsammlungen Chemnitz - Museum Gunzenhauser und dem Institut für Europäische Studien und Geschichtswissenschaften an der TU Chemnitz im Rahmen der Ausstellung „Sieh Dir die Menschen an! Das neusachliche Typenporträt in der Weimarer Zeit“

Auf zweierlei Ebenen wird Menschen_Messen im Kolonialismus diskutiert: Menschen-Messen als solche und das Menschen Messen selbst.

Menschen-Messen. Die Messe ist ein zentraler Ort des ökonomischen, sozialen und kulturellen Zusammenlebens. Bis ins 18. Jahrhundert hinein weithin als Jahrmarkt bekannt, stellten Menschen sich oder Andere einem Publikum zur Schau. Neben Artistik, Magie, Musik und Theater gehörte auch die Zurschaustellung von Personen, die von den körperlichen Normen abwichen oder von der Mehrheitsgesellschaft als 'fremd' wahrgenommen wurden, zum Programm. In den sogenannten Völkerschauen wurden häufig Menschen aus nicht-europäischen Gesellschaften vorgeführt. Dies ermöglichte der lokalen Bevölkerung, ihre eigene vermeintliche 'Zivilisiertheit' im Vergleich zu dem 'Primitiven' der 'Anderen' zu bestätigen.

Menschen Messen. Europäischer Kolonialismus, Kolonialrassismus und die Rassifizierung in den Wissenschaften sind eng miteinander verknüpft. Um die angeblichen rassischen Unterschiede sogenannter 'Menschenrassen' zu belegen, entwickelten die physische Anthropologie und angrenzende Disziplinen fragwürdige Messmethoden und Theorien. Diese sollten die vermeintlich naturgegebene hierarchische Überlegenheit weißer Menschen ('Kulturvöker') über die außereuropäischen 'Naturvölker' beweisen. Anthropologische und ethnologische Sammlungen stellten die menschlichen Überreste schwarzer Menschen als anatomisch-pathologische Präparate aus.

In einem historischen Fallbeispiel aus Chemnitz werden wir das Phänomen des Menschen Messens genauer untersuchen und anschließend die Implikationen für Gegenwart und Zukunft diskutieren.

Stephan Schurig ist seit Oktober 2018 Wissenschaftlicher Mitarbeiter an der Professur für Humangeographie mit Schwerpunkt Migrationsforschung am Institut für Europäische Studien und Geschichtswissenschaften der TU Chemnitz (seit März 2024 in Elternzeit). Zuvor hatte er eine Projektstelle im ESF-Projekt „Örtliches Teilhabemanagement“ mit Schwerpunkten Mobilität und Tourismus im Landkreis Harz inne.

Das Studium der Wirtschafts- und Sozialgeographie, Ethnologie und Soziologie an der Martin-Luther-Unversität Halle-Wittenberg schloß er 2016 mit einem Master in Geographie ab. Seine Masterarbeit schrieb er zum Thema „Geschlechterkonstruktionen in der Geographie – Eine Diskursanalyse deutschsprachiger wissenschaftlicher Fachlehrbücher zwischen 1990 und 2015“.

Seine Forschungsschwerpunkte liegen in den Bereichen Soziale Ungleichheit und gruppenbezogene Menschenfeindlichkeit, Post-/Kolonialismus, Entwicklungsdiskurse und Rassismus, Identität, Othering und Diversity, Raumbezogene Sozial- und Kulturwissenschaft sowie Stadtforschung.

Derzeit arbeitet er an seinem Promotionsprojekt „Chemnitz postkolonial – Fragmente nicht erzählter Geschichte(n)“.

Mit Dir rede ich nicht! Über die politische Debattenkultur in Chemnitz

4. Juli 2024, 18 Uhr Chemnitz Open Space, Brückenstr. 10, 09111 Chemnitz

Der Europa- und Kommunalwahlkampf hat in Chemnitz und ganz Sachsen ein Problem in unserer Streitkultur offengelegt: Im politischen Diskurs werden oppositionelle Meinungen ignoriert und unreflektiert als Unsinn abgetan. Parteien werden nicht zu Wahlforen eingeladen. Parteienvertreter sind im öffentlichen Raum Beledigungen, Verleumdungen udn sogar körperlicher Gewalt ausgesetzt.

- Sind Gewalt und Ignoranz nun unsere neue „Gesprächskultur“?

- Warum halten wir andere Meinungen nicht mehr aus?

- Wie können wir in Hinblick auf die Landtags- und Bundestagswahlen die Debattenkultur verbessern?

- Wie gelingt Dialog zwischen „gespaltenen Lagern“?

- Muss wirklich unsere Demokratie gerettet werden, oder reicht die Wiederbesinnung auf den „guten Ton“?

Diese und andere Fragen wollen wir mit unseren Podiumsgästen und Euch diskutieren. Auf dem Podium werden u.a. sitzen: Dr. Benjamin Höhne, Professur für Vergleichende Regierungslehre und Anne-Lena Mösken, stellvertretende Chefredakteurin Freie Presse. Moderieren wird die Veranstaltung Maj-Britt Krone von der Professur für Europäische Integration.

Weimarer Schwebelagen – Denk- und Rollenmuster aus der Perspektive der intellectual history

10. Juli 2024, 19 Uhr Museum Gunzenhauser, Stollberger Str. 2

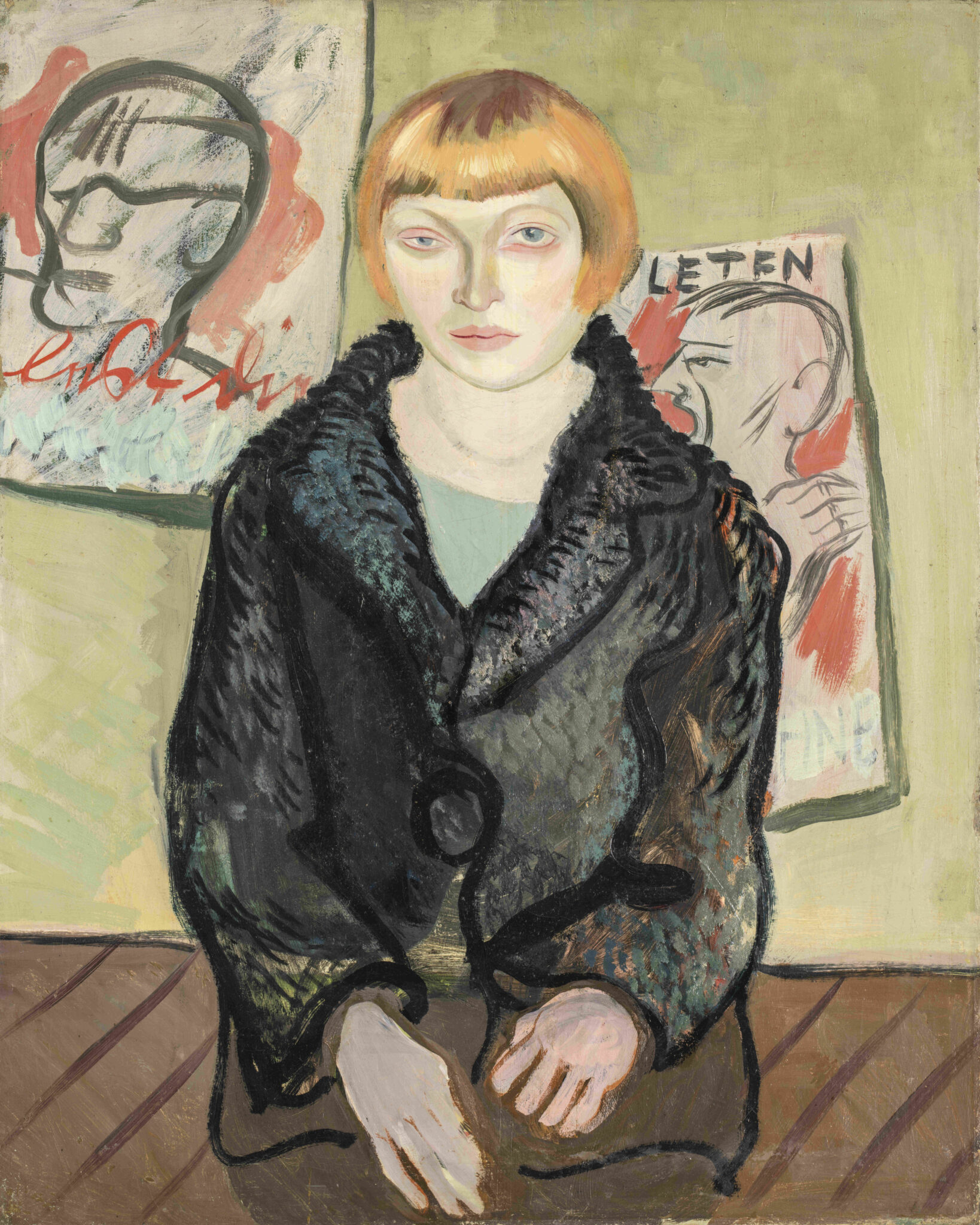

Hans Grundig, Bildnis Gerda Laube (Detail), 1925, Kunstsammlungen Chemnitz, Foto: Kunstsammlungen Chemnitz/Jürgen Seidel © VG Bild-Kunst, Bonn 2024

Vortrag von Prof. Dr. Alexander Gallus, Institut für Politikwissenschaft der TU Chemnitz, im Rahmen der Ringvorlesung „Vermessung_Normierung_Klassifizierung“

Eine Kooperation von Kunstsammlungen Chemnitz - Museum Gunzenhauser und dem Institut für Europäische Studien und Geschichtswissenschaften an der TU Chemnitz im Rahmen der Ausstellung „Sieh Dir die Menschen an! Das neusachliche Typenporträt in der Weimarer Zeit“

Die Faszinationskraft der Weimarer Epoche wirkt ungebrochen. Das gilt einerseits für das politisch Abgründige der Periode, das in der Beschwörung von „Weimarer Verhältnissen“ regelmäßig wiederauflebt, andererseits für die Modernität und Avantgarde repräsentierenden „Goldenen Zwanziger“, für deren schimmernden Glanz und irritierendes Funkeln. Weimars Intellectual History profitiert von dieser Magie, die sie aber zugleich zu entzaubern sucht.

Der Vortrag würdigt den doppelten Zuschnitt der Intellectual History: zum einen als Versuch, die geistig-moralische Verfasstheit einer Gesellschaft und ihrer Normierungen (ob im Falle des „Schund- und Schmutz-Gesetzes“ oder einer neuen Mode wie des „Bubikopfs“) näher zu ergründen, zum anderen als Intellektuellen-Geschichte im engeren Sinne mit der Suche der „Geistigen“ nach ihrer eigenen Rolle in der Republik. So oder so heißt dies, allerlei Unsicherheiten, Zwischenlagen und Widersprüche auszuhalten, um die Freude an Geistesakrobatik auf dem Schwebebalken nicht zu verlieren.

Alexander Gallus studierte Geschichts- und Politikwissenschaft in Berlin und Oxford. Nach seiner Assistentenzeit in Chemnitz ging er als Juniorprofessor an die Universität Rostock, um später nach Chemnitz zurückzukehren, wo er Politische Theorie und Ideengeschichte lehrt.

Sein verstärktes Interesse gilt der Zeit- und Ideengeschichte des 20. Jahrhunderts. Er ist Mitglied in verschiedenen wissenschaftlichen Beiräten (u.a. Haus der Weimarer Republik, Stiftung Reichspräsident-Friedrich-Ebert-Gedenkstätte, Bundeskanzler Willy-Brandt-Stiftung) und publiziert regelmäßig zur Geschichte der Weimarer Republik.

Zu seinen neueren Buchpublikationen zählen: Revolutionäre Aufbrüche und intellektuelle Sehnsüchte. Zwischen Weimarer Republik und Bundesrepublik, Europäische Verlagsanstalt, Hamburg 2021; Intellektuelle in ihrer Zeit. Geistesarbeiter und Geistesgeschichte im 20. Jahrhundert, Europäische Verlagsanstalt, Hamburg 2022; ad „Weltbühne“. Ausgewählte kritische Kommentare zur Weimarer Republik, Europäische Verlagsanstalt, Hamburg 2023 (als Hrsg.); Die Weimarer Republik als Ort der Demokratiegeschichte. Eine kritische Bestandsaufnahme, Bundeszentrale für politische Bildung, Bonn 2023 (als Hrsg. zusammen mit Ernst Piper).

Ein Vortrag von Profa. Dra. Wivian Weller, Universidade de Brasília, BR

Die Veranstaltung ist Teil der Vortragssreihe "What's more? Internationale und transdisziplinäre Perspektiven auf die Allgemeine Erziehungswissenschaft" der Professur Allgemeine Erziehungswissenschaft im Sommersemester 2024.

"What's more" beschätigt sich mit transdisziplinären und internationale Wahrnehmungen der AEW. Wie blickt die Erziehungs- und Bildungssoziologie als Nachbardisziplin auf die AEW, zum einen im europäischen, zum anderen im darüber hinausgehenden internationalen Zusammenhang? Wie steht es um die disziplinäre Selbstverständigung und um die Konturierung der AEW im europäischen Kontext? Stellen sich dort verwandte oder ganz andere Fragen?

Mehr Informationen zur Vortragsreihe und den Teilnahmemöglichkeiten gibt es auf der Seite Veranstaltungen der Professur AEW.

Gesichtserkennung – eine Frage der Ethik?

26. Juni 2024, 19 Uhr Museum Gunzenhauser, Stollberger Str. 2

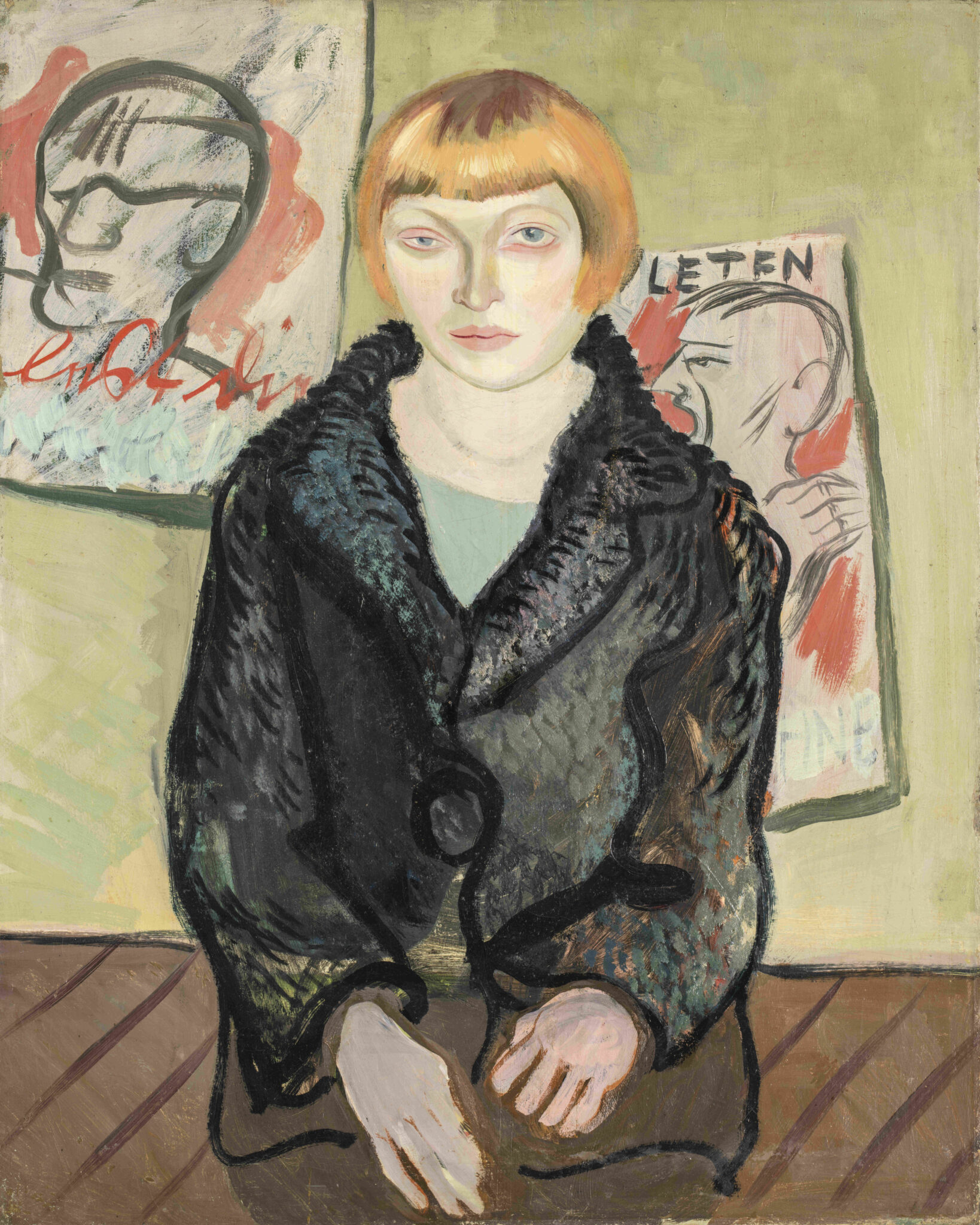

Hans Grundig, Bildnis Gerda Laube (Detail), 1925, Kunstsammlungen Chemnitz, Foto: Kunstsammlungen Chemnitz/Jürgen Seidel © VG Bild-Kunst, Bonn 2024

Vortrag von Dipl.-Betriebswirtin Ulla Coester, Institut für Internetsicherheit if(is), Westfälische Hochschule Gelsenkirchen, im Rahmen der Ringvorlesung „Vermessung_Normierung_Klassifizierung“

Eine Kooperation von Kunstsammlungen Chemnitz - Museum Gunzenhauser und dem Institut für Europäische Studien und Geschichtswissenschaften an der TU Chemnitz im Rahmen der Ausstellung „Sieh Dir die Menschen an! Das neusachliche Typenporträt in der Weimarer Zeit“

Forschung und Fortschritt bezüglich Gesichtserkennung in den verschiedensten Einsatzgebiete erscheinen auf den ersten Blick opportun – lassen sich doch daraus nicht zuletzt Maßnahmen umsetzen, die zur Erhöhung der Sicherheit beitragen können oder der Bequemlichkeit der Konsumenten dienen. Ob sich diese Euphorie im Weiteren durchgängig rechtfertigen lässt, wird im Rahmen des Vortrags diskutiert werden. Denn fraglich ist, in welcher Ausprägung der Gesichtserkennung das Recht eines Menschen auf freie Entfaltung tatsächlich eingeschränkt wird, auch unter dem Aspekt des im Grundgesetz verankerten Begriffs der Menschenwürde: Damit verbunden sind Verpflichtungen, aus denen allgemeingültig Menschenrechte wie das Freiheitsrecht hervorgehen. Im Diskurs zur Digitalisierung kann im Weiteren auch die philosophische Interpretation dienlich sein: Immanuel Kant leitet den Begriff der Menschenwürde primär von der Autonomie des Menschen ab. Dies bedeutet, dass jedes Individuum konstant eine Wahl hat (oder haben muss) und in der Lage sein muss über sein Handeln – im Rahmen der Wertvorstellungen einer Geellschaft – frei zu entscheiden.

Das verlangt den Diskurs in und mit der Gesellschaft, um sich auf Wertvorstellungen verständigen zu können und daraus Kriterien zu entwickeln, wann das Individualrecht nachrangig behandelt werden darf, etwa dahingehend, in welchem Maße der Grundsatz Die Menschenwürde ist unantastbar auch weiterhin Bestand haben kann oder ob die Entwicklung in absehbarer Zeit potenziell die Möglichkeiten eines Menschen zur Reifung oder möglichen Korrektur seines Lebensmodells einschränken wird.

Ulla Coester ist seit Anfang 2023 wissenschaftliche Mitarbeiterin am Institut für Internet-Sicherheit - if(is) als Projektleiterin des Forschungsprojekts „Vertrauenswürdigkeits-Plattform für KI-Lösungen und Datenräume“ an der Westfälischen Hochschule Gelsenkirchen, seit 2016 Lehrbeauftragte für „Digitale Ethik“ an der Hochschule Fresenius in Köln. Als Geschäftsführerin von xethix-Diskurs® beschäftigt sich Ulla Coester seit neun Jahren mit digitalen Trends und deren Auswirkungen auf Unternehmen und Gesellschaft.

Bis 2022 war sie Mitglied im Gremium der SEG 10 (Standardization Evaluation Group 10 in IEC) "Ethics in Autonomous and Artificial Applications" und in 2022 Mitwirkende an der „Normungsroadmap KI|AG rundlagen, Ethik“.

In der Strategieentwicklung und Projektmoderation im Bereich IT-Sicherheit ist sie seit 2006 tätig, seit 14 Jahren verstärkt mit dem Schwerpunkt Industrie 4.0. Mit der Gründung von xethix-Empowerment im Jahr 2020 erfolgte die Spezialisierung der Beratung auf die Entwicklung von Strategien und Digitalisierungsprojekten im Kontext von Vertrauenswürdigkeit, Ethik und Cybersicherheit.

Darüber hinaus tritt sie als Expertin in Workshops wie "AI for Cyber Security" (CODE 2019), Vorträgen wie „Daten-Ethik: Wie viel Daten wollen wir sammeln?“ (deutsche ict – medienakademie), „Gesichtserkennung – eine Frage der Ethik“ (TeleTrusT „Deutscher Arbeitskreis Biometrie“, 2020) oder „Ist die Weiterentwicklung von KI überhaupt mit unserem Wertesystem vereinbar?“ (DIGITAL X, 2019) auf und ist als Organisatorin_Moderatorin von Veranstaltungen wie dem Kolloquium „Vernetzung 4.0 für den Mittelstand“ (CeBIT 2016) oder „Digitale Ethik 4.0 – Konferenz zu Zukunftsfragen“, Startplatz Köln tätig.

Zwischen Individualität und Typisierung – Aspekte der Porträtfotografie der Weimarer Zeit

19. Juni 2024, 19 Uhr Museum Gunzenhauser, Stollberger Str. 2

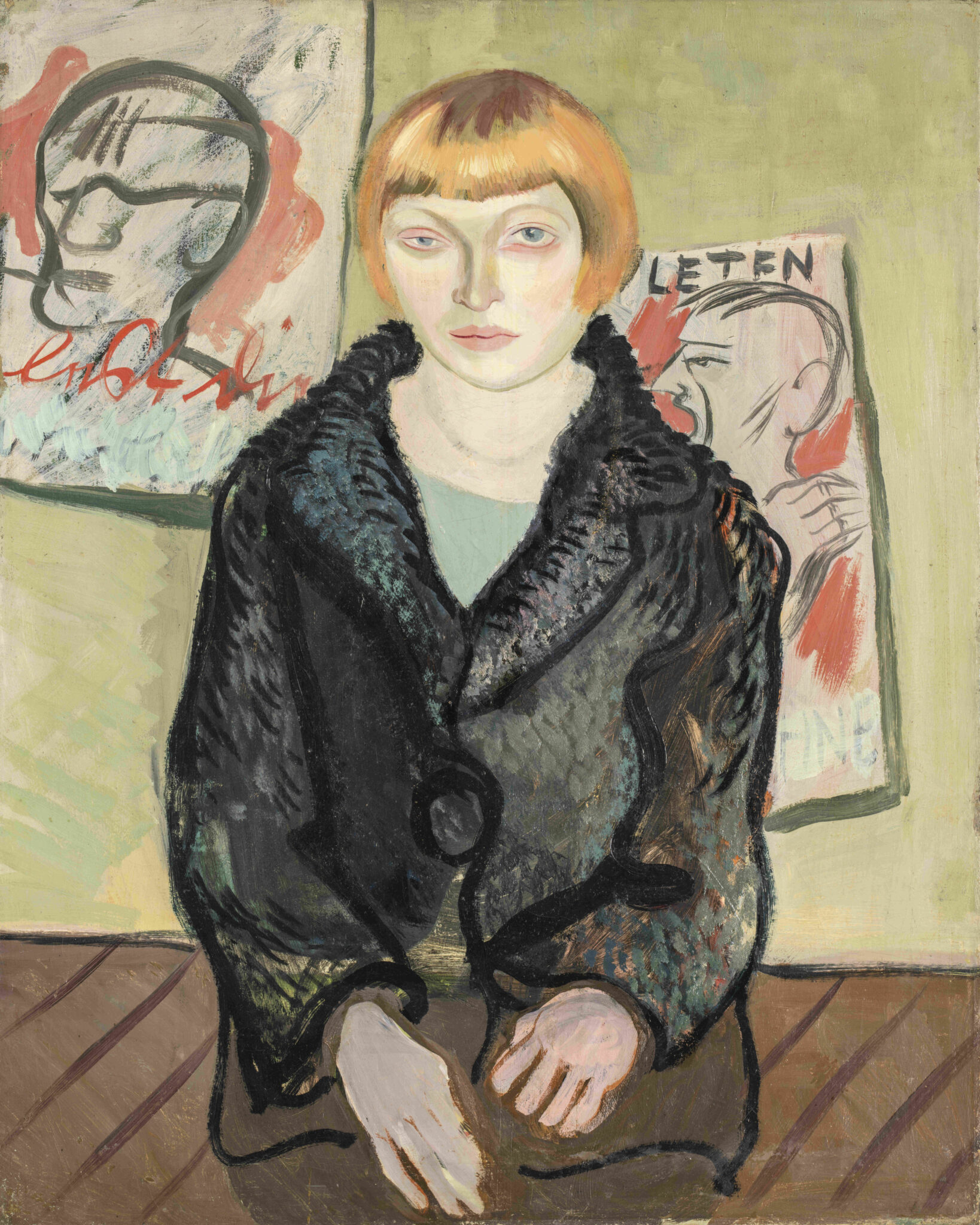

Hans Grundig, Bildnis Gerda Laube (Detail), 1925, Kunstsammlungen Chemnitz, Foto: Kunstsammlungen Chemnitz/Jürgen Seidel © VG Bild-Kunst, Bonn 2024

Vortrag von Dr. Philipp Freytag, Museum der Bildenden Künste, Leipzig, im Rahmen der Ringvorlesung „Vermessung_Normierung_Klassifizierung“

Eine Kooperation von Kunstsammlungen Chemnitz - Museum Gunzenhauser und dem Institut für Europäische Studien und Geschichtswissenschaften an der TU Chemnitz im Rahmen der Ausstellung „Sieh Dir die Menschen an! Das neusachliche Typenporträt in der Weimarer Zeit“

Ob in der Malerei, der Druckgrafik, dem Film oder der Fotografie. Die Gattung des Porträts ist zur Zeit der Weimarer Republik geprägt von der Spannung zwischen Individualität und Typisierung. Auf dem Feld der Fotografie entsteht eine ganze Reihe groß angelegter Projekte. Keines jedoch ist so umfangreich wie August Sanders Menschen des 20. Jahrhunderts. Am Beispiel dieses weltberühmten Werks frage ich nach der medialen Spezifik des fotografischen Typenporträts und ordne es in die Geschichte der Bildnisfotografie ein.

Dr. Philipp Freytag, Studium der Kunstgeschichte und Germanistik in Leipzig, Promotionsstudium am Kunsthistorischen Institut der Eberhard Karls Universität Tübingen. Die Dissertationsschrift wendet Genettes Erzähltheorie auf die kombinierten Wort-Bild-Erzählungen im Medium Fotobuch an. Die Arbeit trägt den Titel Erinnerungsraum Fotobuch. Robert Adams' plurimediale Erzählungen des American West und ist 2022 im Dresdner Sandstein Verlag erschienen. 2021 bis 2023 Leiter des Carlfriedrich Claus Archivs an den Kunstsammlungen Chemnitz, seit Sommer 2023 Kurator für Fotografie und Medienkunst am MdbK Leipzig.

Ausstellungsprojekte (Auswahl):

- Paris 1930. Fotografie der Avantgarde, Kunstsammlungen Chemnitz, 2020 (inklusive Katalog)

- 1950–1980. Fotografie aus Leipzig, MdbK Leipzig, 2021

- Zwischen Avantgarde und Repression. Tschechische Fotografie 1948–1968, Kunstsammlungen Chemnitz, 2022/2023 (inklusive Katalog)

- Zwischen Weiß und Schwarz. Carlfriedrich Claus und die Fotografie, Kunstsammlungen Chemnitz, 2023

- Evelyn Richter. Ein Fotografinnenleben, MdbK Leipzig, 2023/2024 (inklusive Katalog)

- BMW Photo Award Leipzig 2024, MdbK Leipzig, 2024 (inklusive Katalog)

13. Juni 2024, 17 Uhr Wiese hinter dem Weinhold-Bau

Eine Veranstaltung der Philosophischen Fakultät und des FSR Phil.

30 Jahre PhilFak – Das muss gefeiert werden, mit einem spektakulären Sommerfest, organisiert von Dekanat und Fachschaftsrat. Ein Abend voller Spaß, Musik und leckerem Essen erwartet Sie und Euch: Erfrischende Getränke, Grillgenüsse (auch vegetarisch/vegan), musikalische Unterhaltung, Kinderbereich mit Hüpfburg und Zuckerwatte, ab 20 Uhr Party mit DJ, unzählige Gelegenheit für Gespräche und natürlich auch Spiel und Spaß.

Der Eintritt ist frei, für Essen und Getränke gibt es eine Verpflegungspauschale:

- Studierende/Kinder: 8€

- Mitarbeiter:innen: 10€

- Professor:innen/externe Gäste: 15€

Bändchen können vor Ort, aber auch im Vorverkauf erworben werden: am 10. und 12. Juni von 11-14 Uhr in der Mensa55 (Reichenhainer Str.) und ab dem 03. Juni auch während der Funktionszeit im Dekanat. Die genauen Zeiten sind tagesaktuell auf der Startseite der Fakultät einsehbar.

Wir freuen uns auf Sie und Euch - gemeinsam feiern wir das Beste aus 30 Jahren!

PS: Lieber mittendrin statt nur dabei? Wir freuen uns über weitere Unterstützung bei der Durchführung der Veranstaltung. Bei Interesse bitte im Dekanat bei aletta.beck@… oder beim FSR Phil melden.

Prekäre Existenzen. Die Angestellten in der neusachlichen Literatur

12. Juni 2024, 19 Uhr Museum Gunzenhauser, Stollberger Str. 2

Hans Grundig, Bildnis Gerda Laube (Detail), 1925, Kunstsammlungen Chemnitz, Foto: Kunstsammlungen Chemnitz/Jürgen Seidel © VG Bild-Kunst, Bonn 2024

Vortrag von Benedikt Hengstl M.A., Philipps-Universität Marburg, im Rahmen der Ringvorlesung „Vermessung_Normierung_Klassifizierung“

Eine Kooperation von Kunstsammlungen Chemnitz - Museum Gunzenhauser und dem Institut für Europäische Studien und Geschichtswissenschaften an der TU Chemnitz im Rahmen der Ausstellung „Sieh Dir die Menschen an! Das neusachliche Typenporträt in der Weimarer Zeit“

Das enorme Anwachsen der Angestelltenschicht ist eng mit sozio-ökonomischen und kulturellen Veränderungsprozessen nach dem Ersten Weltkrieg verbunden. Mitte der 1920er Jahre stellt sie circa ein Drittel aller Beschäftigten und wirkt nicht zuletzt durch ihr Konsumverhalten tatkräftig am Erfolg der Weimarer Massenkultur mit. Zeitgleich wurden die Angestellten zum Gegenstand ideologischer Auseinandersetzungen und soziologischer Analysen. Siegfried Kracauers Die Angestellten ist dabei das bekannteste und wirkmächtigste Beispiel. Nach dem Erscheinen von Kracauers Studie geraten sie zunehmend in den Fokus der neusachlichen Literatur, zahlreiche Autor_innen schreiben den literarischen Typus der Angestellten fest.

Zwischen bürgerlichem Bewusstsein und proletarischen Verhältnissen gefangen, bildet sich dabei ein neuer, der Weimarer Republik und ihrer Literatur verbundener Typ ökonomischer Menschen heraus. Die exemplarischen Romane von Hans Fallada, Irmgard Keun und Rudolf Braune zeigen dessen Grundzüge auf, sie werden im Zentrum des Vortrages stehen.

Benedikt Hengstl ist Doktorand am Institut für Neuere Deutsche Literatur der Philipps-Universität Marburg. Seine Arbeits- und Forschungsschwerpunkte sind die Literatur der Weimarer Republik sowie generell Literatur und Ökonomie.

René König – eine Jugend in Halle und Danzig

11. Juni 2024, 13:45-15:15 Uhr Thüringer Weg 9, Raum 213

Vortrag von Patrick Thost im Rahmen des Oberseminars/Kolloquiums „Intellectual History“ der Professur Politische Theorie und Ideengeschichte

Der Vortrag beleuchtet Jugend und Sozialisation des renommierten Soziologen René König (1906-1922) anhand ausgewählter biographischer Quellen. Als Begründer der „Kölner Schule“ trug König nach dem Zweiten Weltkrieg maßgeblich zur Institutionalisierung und Professionalisierung des Faches bei.

1906 als Sohn deutsch-französischer Eltern geboren, erlebte König die Folgen des Ersten Weltkriegs an der „Heimatfront“ und die Revolutionswirren in Halle. Die Übersiedlung der Familie nach Danzig 1922 eröffnete dem jungen Gymnasiasten neue intellektuelle Felder. Dort entstanden Kontakte zu Literaten des Expressionismus wie Erich Ruschkewitz, Richard Huelsenbeck und Stanislaw Przybyszewski.

Patrick Thost promoviert an der TU Chemnitz bei Prof. Dr. A. Gallus.

Der Vortrag findet im Rahmen des Forschungskolloquiums „Intellectual History“ statt. Die Veranstaltung ist öffentlich, eine Anmeldung nicht erforderlich.

Ein Vortrag von Prof. Dr. David P. Baker, Penn State University, USA

Die Veranstaltung ist Teil der Vortragssreihe "What's more? Internationale und transdisziplinäre Perspektiven auf die Allgemeine Erziehungswissenschaft" der Professur Allgemeine Erziehungswissenschaft im Sommersemester 2024.

"What's more" beschätigt sich mit transdisziplinären und internationale Wahrnehmungen der AEW. Wie blickt die Erziehungs- und Bildungssoziologie als Nachbardisziplin auf die AEW, zum einen im europäischen, zum anderen im darüber hinausgehenden internationalen Zusammenhang? Wie steht es um die disziplinäre Selbstverständigung und um die Konturierung der AEW im europäischen Kontext? Stellen sich dort verwandte oder ganz andere Fragen?

Mehr Informationen zur Vortragsreihe und den Teilnahmemöglichkeiten gibt es auf der Seite Veranstaltungen der Professur AEW.

Friede mit Maschinen. Rationalisierung und Menschenführung in der Zwischenkriegszeit

5. Juni 2024, 19 Uhr Museum Gunzenhauser, Stollberger Str. 2

Hans Grundig, Bildnis Gerda Laube (Detail), 1925, Kunstsammlungen Chemnitz, Foto: Kunstsammlungen Chemnitz/Jürgen Seidel © VG Bild-Kunst, Bonn 2024

Vortrag von PD Dr. Timo Luks, Universität Münster im Rahmen der Ringvorlesung „Vermessung_Normierung_Klassifizierung“

Eine Kooperation von Kunstsammlungen Chemnitz - Museum Gunzenhauser und dem Institut für Europäische Studien und Geschichtswissenschaften an der TU Chemnitz im Rahmen der Ausstellung „Sieh Dir die Menschen an! Das neusachliche Typenporträt in der Weimarer Zeit“

Wo ist der Mensch? Die Hallen großer Industriebetriebe zeigen gigantische Maschinen. Alles andere mussten Publizisten und Sozialingenieure der Zwischenkriegszeit erst sichtbar machen. Sie porträtierten geschickte Hände, konzentrierte Blicke und ernste Gesichter bei der Arbeit.

Zur Person:

Der betrieb als Ort der Moderne. Zur Geschichte von Industriearbeit, Ordnungsdenken und Social Engineering im 20. Jahrhundert, die 2010 an der Carl-von-Ossietzky Universität Oldenburg angenommene Dissertation ist die erste Veröffentlichung (2010) seiner Forschungen zur Kulturgeschichte des Ökonomischen. 2019 folgte Die Ökonomie der Anderen. Der Kapitalismus der Ethnologen – eine transnationale Wissensgeschichte seit 1880. Bereits 2017 Habilitation an der TU Chemnitz mit der Habilitationsschrift Schiffbrüchige des Lebens. Polizeidiener und ihr Publikum im neunzehnten Jahrhudert, veröffentlicht Köln/Weimar/Wien 2019. In eigener Sache. Eine Kulturgeschichte der Bewerbung ist die jüngste Veröffentlichung des kulturwissenschaftlichen Historikers und Ethnologen: Hamburg 2022.

Während seiner Zeit als wissenschaftlicher Nomade, 2009-2023, Tätigkeiten an den Universitäten Oldenburg, Chemnitz und Gießen; sowie wie am SMAC in Chemnitz.

Die DDR-„Weltbühne“ – Eine Zeitschrift in der Tradition ihrer Weimarer „Vorgängerin“?

4. Juni 2024, 13:45-15:15 Uhr Thüringer Weg 9, Raum 213

Vortrag von Juliane Leitert im Rahmen des Oberseminars/Kolloquiums „Intellectual History“ der Professur Politische Theorie und Ideengeschichte

„Eine einzige permanente Leichenschändung an Carl von Ossietzky“ – so (ver-)urteilte der ehemalige Autor der Weimarer Weltbühne Kurt Hiller die Nachfolgezeitschrift in der DDR. Der letzte Chefredakteur des ostdeutschen Blättchens, Helmut Reinhardt, zeichnet hingegen ein ganz anderes Bild, wenn er sie als „zugelassene Spielwiese der Intellektuellen“ beschreibt. Das wirft die Frage auf, was die Weltbühne in der DDR tatsächlich für eine Zeitschrift war und welche Rolle die Weimarer Weltbühne dabei spielte.

Der Vortrag findet im Rahmen des Forschungskolloquiums „Intellectual History“ statt. Die Veranstaltung ist öffentlich, eine Anmeldung nicht erforderlich.

Widerspruch und Loyalität in der Slowakei. Intellektuelle in der Ära Vladimír Mečiar

28. Mai 2024, 13:45-15:15 Uhr Thüringer Weg 9, Raum 213

Vortrag von PD Dr. Dirk Dalberg im Rahmen des Oberseminars/Kolloquiums „Intellectual History“ der Professur Politische Theorie und Ideengeschichte

Der Vortrag informiert über das kritische Engagement liberaler Intellektueller, Journalisten und Schriftsteller in der Slowakei der 1990er Jahre. Im Mittelpunkt stehen Intellektuelle wie Fedor Gál, Peter Zajac, Rudolf Chmel, František Šebej, Milan Šútovec und Martin Milan Šimečka. Gemeinsam war ihnen nicht nur die Ablehnung des Regierungsstils von Ministerpräsident Vladimír Mečiar. Sie wiesen auch dessen forcierte Teilung der Tschechoslowakei, seinen Umgang mit dem Privatisierungsprozess, seinen Nationalismus und seine außenpolitische Orientierung zurück.

Der Vortrag findet im Rahmen des Forschungskolloquiums „Intellectual History“ statt. Die Veranstaltung ist öffentlich, eine Anmeldung nicht erforderlich.

Blick_Macht_Gender: Die <neue Frau> und ihr Pendant

29. Mai 2024, 19 Uhr Museum Gunzenhauser, Stollberger Str. 2

Hans Grundig, Bildnis Gerda Laube (Detail), 1925, Kunstsammlungen Chemnitz, Foto: Kunstsammlungen Chemnitz/Jürgen Seidel © VG Bild-Kunst, Bonn 2024

Vortrag von Prof. Ulrike Brummert, docteur d'État, TU Chemnitz, im Rahmen der Ringvorlesung „Vermessung_Normierung_Klassifizierung“

Eine Kooperation von Kunstsammlungen Chemnitz - Museum Gunzenhauser und dem Institut für Europäische Studien und Geschichtswissenschaften an der TU Chemnitz im Rahmen der Ausstellung „Sieh Dir die Menschen an! Das neusachliche Typenporträt in der Weimarer Zeit“

Eva & der Apfel

Die Madonna & das Kind

Die femme fatale & der verschreckte Mann

Die selbstwählende Frau mit Pagenkopf am Steuer des eigenen Automobils …entschwindet den Blicken der Schaulustigen. 1926.

Voilà, die neue Frau............. ah bon …...

Die Attributionen für das, was eine Frau ausmacht, ausmachen soll sind zahlreich, plakativ, arbiträr, widersprüchlich, kategorisch, blumig durch den Lauf der europäischen Jahrhunderte. Definitions_Macht männlich in Panorama_Blick.

Und trübt sich die Linse? Wer hält Kamera und Pinsel?

Wir spiegeln die Blicke der Bilder in Malerei und Photographie an ausgewählten Exponaten in der Ausstellung selbst, gemeinsam, konfrontieren sie mit weiteren zeitgenössischen Darstellungen – auf der Suche nach den Bildern hinter den Bildern, spüren Klassifizierungen und Normierungen von Gender auf der Folie von Nation und Klasse der Weimarer Zeit nach.

Wir perspektivieren abschließend_ausblickend mit Bilder_Blicken von 2024.

Ulrike Brummert, Kulturwissenschaftlerin, mit belgischem, französischem und deutschen Background, Co_Gründerin von fòc, femnas d'òc, 1978 in Okzitanien und Frauen & Geschichte 1995 in Baden-Württemberg, zwei feministische Forscherinnen_Assoziationen zu Genderfragen und mehr; Stifterin des Prix Marcela Delpastre (2010 – 2019) und Mit_Initiatorin des Irmtraud-Morgner-Literaturpreises (2017); seit 1997 in C und an der TUC, lancierte 1999 das Langzeitprojekt Das transkulturelle visuelle Gedächtnis.

Nation. Konstruktion, Normierung, Umdeutung

22. Mai 2024, 19 Uhr Museum Gunzenhauser, Stollberger Str. 2

Hans Grundig, Bildnis Gerda Laube (Detail), 1925, Kunstsammlungen Chemnitz, Foto: Kunstsammlungen Chemnitz/Jürgen Seidel © VG Bild-Kunst, Bonn 2024

Vortrag von Prof. Dr. Stefan Garsztecki, Institut für Europäische Studien und Geschichtswissenschaften der TU Chemnitz, im Rahmen der Ringvorlesung „Vermessung_Normierung_Klassifizierung“

Eine Kooperation von Kunstsammlungen Chemnitz - Museum Gunzenhauser und dem Institut für Europäische Studien und Geschichtswissenschaften an der TU Chemnitz im Rahmen der Ausstellung „Sieh Dir die Menschen an! Das neusachliche Typenporträt in der Weimarer Zeit“

Was die Nachkriegszeit betrifft, könnte man genauso gut als Titel wählen: Vom Plebiszit eines jeden Tages zu den Jungs mit den blauen Augen.

Denn Ernest Renan definierte 1881 die Nation in einer Vorlesung an der Sorbonne so: sie sei die Gemeinschaft von Menschen verschiedenster Horizonte, die sich immer wieder aufs neue zu dieser nationalen Gemeinschaft bekennen, um in Gemeinsinn zusammen zu leben. Nach einer relativen transnationalen Offenheit vor dem Ersten Weltkrieg, schnürt sich die Betrachtungsweise und die gelebte staatliche Realität auf messbare und sichtbare körperliche Merkmale der Zugehörigkeit zu einer Nation zusammen. Der blonde Arier mit den blauen Augen zieht in Weimar herauf.

Der moderne Nationalstaat ist ein Produkt des 19. und 20. Jahrhunderts, aber die Entwicklungen in Westeuropa, Zentraleuropa und Ostmitteleuropa verliefen dabei sehr unterschiedlich. Während in Westeuropa die Nation an den Staat gebunden war, waren in den anderen Regionen Kultur und Sprache die prägenden Elemente. In der Zwischenkriegszeit lagen diese verschiedenen Vorstellungen von Nation im Konflikt, zusätzlich angeheizt durch das vom US-Präsidenten Woodrow Wilson befeuerte Selbstbestimmungsrecht der Völker und ältere, vor-nationale Konzepte.

Der Vortrag möchte diese Konfliktlinien, die zum Teil bis heute Auswirkungen haben, aufzeigen und diskutieren.

Stefan Garsztecki, kulturwissenschaftlicher Politologe, lebt und erforscht Europa in deutsch-polnischer Zweisprachigkeit und Bikulturalität. Seit 2010 lehrt er an der TU Chemnitz. 2024 hat er Das politische System Polens mit herausgegeben.

1. offenes Datenpicknick:

Kartierung zivilgesellschaftlicher Diskurse in Chemnitz

23. Mai 2024, 14-18 Uhr Chemnitz Open Space, Brückenstr. 10, 09111 Chemnitz

Zivilgesellschaftliche Organisationen prägen nicht nur die Chemnitzer Stadtöffentlichkeit sondern auch das Campusleben der Technischen Universität Chemnitz nachhaltig. Bisher gibt es keine Datensammlung, die das vielfältige Engagement zivilgesellschaftlicher Akteure dokumentiert und sichtbar macht. Aber wie lässt sich zivilgesellschaftliches Engagement datenbasiert erforschen? Welche Themen, Interessen und Angebote spielen in der öffentlichen Kommunikation zivilgesellschaftlicher Akteure in Chemnitz eine Rolle?

Eine Veranstaltung der Juniorprofessur Digital Humanities in Kooperation mit dem Chemnitz Open Space.

Eine Anmeldung zur Veranstaltung ist notwendig.

Die Repräsentation durch Daten gewinnt in einer pluralistischen, digitalen Gesellschaft an Bedeutung. Daten bilden weder Wahrheit noch Wirklichkeit objektiv ab, aber sie können als Argumente und Evidenzen eingesetzt werden, um wirksame Narrative zu etablieren. Wer oder was durch Daten repräsentiert wird, ist eine Frage der sozialen Teilhabe, der kollektiven Selbstwirksamkeit und der Sichtbarkeit im politischen Diskurs.

In Kooperation mit dem Chemnitz Open Space lädt die Juniorprofessur Digital Humanities zum 1. offenen Datenpicknick „Kartierung zivilgesellschaftlicher Diskurse in Chemnitz“ ein. In Picknickatmosphäre explorieren wir gemeinsam zivilgesellschaftliche Daten aus Chemnitz. Statt Brote und Salate teilen wir also Ideen und Geschichten, gewonnen aus der Analyse und Visualisierung von Daten!

Was erwartet Sie?

- Vorstellung der Datensammlung zivilgesellschaftlicher Initiativen in Chemnitz

- Arbeit in Kleingruppen mit digitalen Werkzeugen, um Geschichten mit Daten zu erstellen – ganz gleich, ob analog oder digital

- Ideen- und Wissensaustausch über die Bedeutung von zivilgesellschaftlichen Daten in Chemnitz

Zum Datenpicknick heißen wir alle zivilgesellschaftlich Aktiven aus der Stadt- und Hochschulöffentlichkeit, Studierende und interessierte Bürger:innen willkommen, um gemeinsam an und mit zivilgesellschaftlichen Daten zu arbeiten.

Bitte melden Sie sich bis zum 21. Mai 2024 unter post@… an. Für Rückfragen steht Ihnen Marlene Kropp marlene.kropp@… zur Verfügung. Die Teilnahme ist kostenlos und es sind keine speziellen technischen Voraussetzungen nötig. Wir empfehlen jedoch die Mitnahme eines Laptops oder Tablets.

Von Normen und Normalität

15. Mai 2024, 19 Uhr Museum Gunzenhauser, Stollberger Str. 2

Hans Grundig, Bildnis Gerda Laube (Detail), 1925, Kunstsammlungen Chemnitz, Foto: Kunstsammlungen Chemnitz/Jürgen Seidel © VG Bild-Kunst, Bonn 2024

Vortrag im Rahmen der Ringvorlesung „Vermessung_Normierung_Klassifizierung“

Von Normen und Normalität. Grußwort

Prof. Dr. Eric Linhart, Dekan der Philosophischen Fakultät, TU Chemnitz

Von Normen und Normalität. Eine Einführung

Prof. Ulrike Brummert, docteur d'État, TU Chemnitz

Prof. Dr. Stefan Garsztecki, TU Chemnitz

Anja Richter M.A., Museum Gunzenhauser

Eine Kooperation von Kunstsammlungen Chemnitz - Museum Gunzenhauser und dem Institut für Europäische Studien und Geschichtswissenschaften an der TU Chemnitz im Rahmen der Ausstellung „Sieh Dir die Menschen an! Das neusachliche Typenporträt in der Weimarer Zeit“

Sieh Dir die Menschen an, so der Titel der neuen Sonderausstellung im Museum Gunzenhauser, der die Obsession der 20er Jahre fokussiert: DAS Gesicht der Zeit finden und auf diesem Weg belastbare Aussagen über die Menschen als solche gewinnen. Ein problematisches, ja in seinen letzten Konsequenzen von vorneherein ein zweifelhaftes Unterfangen.

Die Ringvorlesung Vermessung_Normierung_Klassifizierung des Instituts für Europäische Studien und Geschichtswissenschaften, entwickelt von den Politologen und Kulturwissenschaftlern Ulrike Brummert und Stefan Garsztecki, in Kooperation mit Anja Richter, Museum Gunzenhauser, untersucht dieses Verhalten aus unterschiedlichen Blickwinkeln und Bereichen, um ein gesamtgesellschaftliches Tableau zu nach zu zeichnen.

Seit der Aufklärung und Industrialisierung greifen kulturelle und technische Normierungen immer mehr Raum. So konzentriert sich die erste Vorlesung am

15. Mai 2024 auf die Frage: Was ist Norm?

Die Reihe wird mit der Begrüßung durch die Leiterin des Museum Gunzenhauser, Anja Richter, eröffnet und durch ein Grußwort des Dekans der Philosophischen Fakultät ergänzt. Anschließend ist auch zu erfahren, was 08/15, Chanel no 5 und das Monokel mit Normierung und Klassifizierung zu tun haben.

Ein Vortrag von Prof. Dr. Andreas Hadjar, Université de Fribourg/Universität Freiburg, CH

Die Veranstaltung ist Teil der Vortragssreihe "What's more? Internationale und transdisziplinäre Perspektiven auf die Allgemeine Erziehungswissenschaft" der Professur Allgemeine Erziehungswissenschaft im Sommersemester 2024.

"What's more" beschätigt sich mit transdisziplinären und internationale Wahrnehmungen der AEW. Wie blickt die Erziehungs- und Bildungssoziologie als Nachbardisziplin auf die AEW, zum einen im europäischen, zum anderen im darüber hinausgehenden internationalen Zusammenhang? Wie steht es um die disziplinäre Selbstverständigung und um die Konturierung der AEW im europäischen Kontext? Stellen sich dort verwandte oder ganz andere Fragen?

Mehr Informationen zur Vortragsreihe und den Teilnahmemöglichkeiten gibt es auf der Seite Veranstaltungen der Professur AEW.

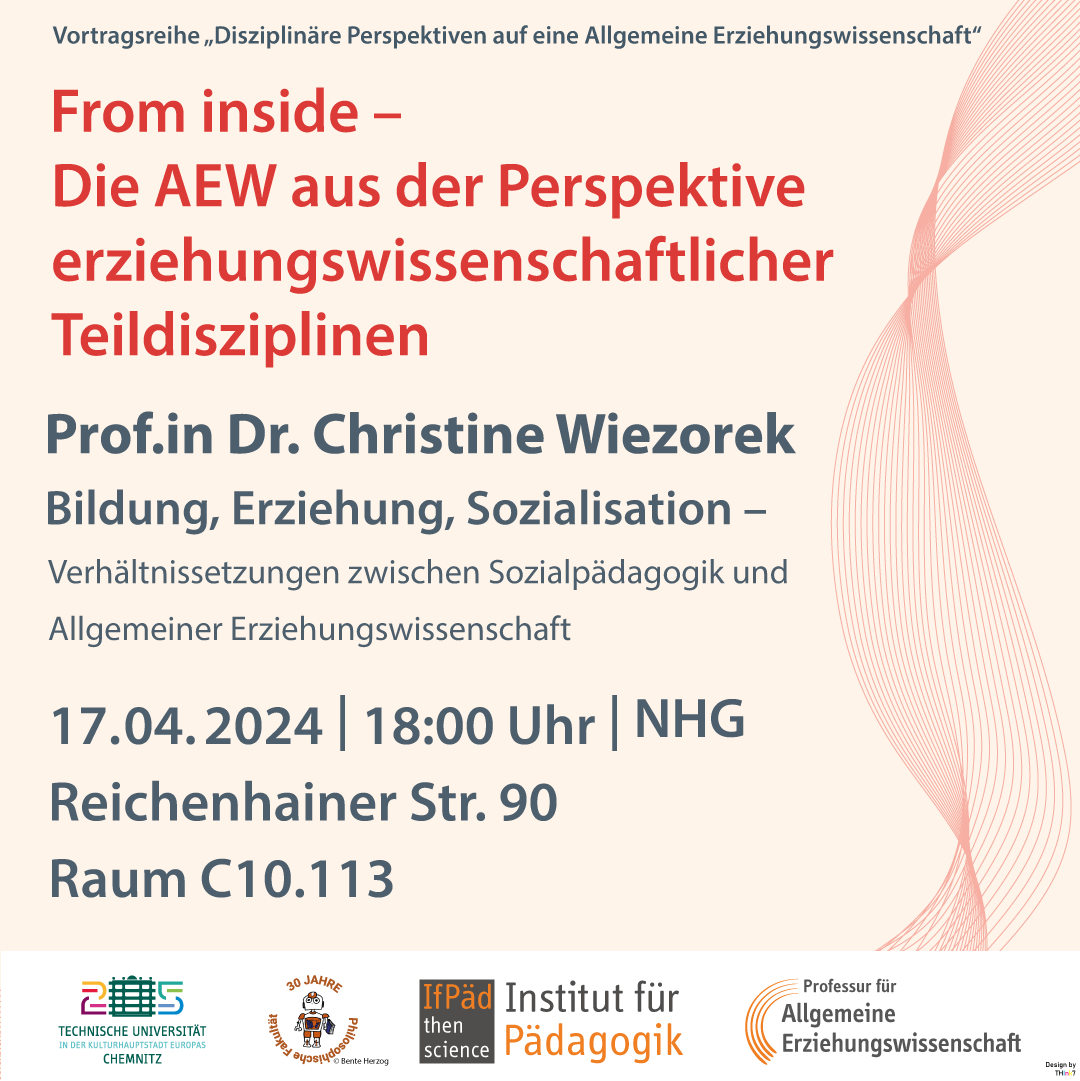

Ein Vortrag von Prof.in Dr. Christine Wiezorek,

Justus-Liebig-Universität Gießen

Bildung, Erziehung, Sozialisation –

Verhätnissetzung zwischen Sozialpädagogik und Allgemeiner Erziehungswissenschaft

The Smoking Chemnitzer:in - Ausstellung

12. April 2024, 17-20 Uhr Uhr, 13. April 2024, 12-18 Uhr, 14. April 2024, 12-16 Uhr

Projekthaus Brühl 71

Ausstellung der Ergebnisse eines studentischen Projekts aus dem Master Interkulturelle Kommunikation/Interkulturelle Kompetenz

Die traditionelle Holzfigur, erfunden vor circa 200 Jahren, ist bis heute primär männlich konnotiert. Warum ist dem so? Wieso werden vor allem sogenannte „typische“ Männerberufe dargestellt, wie beispielsweise Nachtwächter, Spielzeugmacher, Bergmann und Förster? Warum gibt es nur wenige weibliche Figuren? Diese Fragen haben sich Studierende des Master-Studiengangs Interkulturelle Kommunikation – Interkulturelle Kompetenz gestellt und im Rahmen eines Forschungsseminars das Raachermannel aus den Perspektiven Macht und Hierarchien, Gender und Diversität, sowie Repräsentation und Tradition betrachtet – vier eigene Rächerfiguren entstehen lassen

Ihre Forschungsergebnisse präsentieren die Studierenden im Rahmen eines Kulturhauptstadtprojekts der TU Chemnitz vom 12. bis 14. April 2024 am Brühl 71.

Punk in der DDR - Schrei nach Freiheit oder nur Kopie des Westens?

07. März 2024, 19 Uhr Lern- und Gedenkort Kaßberg-Gefängnis

Jugendliche Punker und alte Damen teilen sich eine Bank vor einer evangelischen Kirche in Rudolstadt anlässlich der Punkwerkstatt 86. © Geralf Pochop

Lesung und Gespräch mit Geralf Pochop

Geralf Pochop (geboren 1964 in Halle) wird als 13-Jähriger Fan der Punk-Bewegung und damit zum Außenseiter. Die Musik und die Punk-Mode als Gegenpol zur spießigen Normalität faszinieren ihn. Er beginnt, Punk-Konzerte in seiner Umgebung zu besuchen, färbt sich die Haare, trägt einen Irokesen und zerrissene Jeans. Damit fällt er in der weitgehend grauen DDR-Gesellschaft auf. Für die SED ist Punk mit seiner Anarchie und Individualität eine Kampfansage, eine Rebellion gegen den Staat. Punk in der DDR ist für die Parteifunktionäre eine Kopie des dekadenten Westens.

Pochop, dessen Motive zunächst völlig unpolitisch sind, eckt immer mehr an, gerät mit dem System in Konflikt, erlebt Einschüchterungen und brutale Gewalt durch die Staatssicherheit: 1983 wird er das erste Mal verhaftet. 1986 versucht die Staatssicherheit ihn als Inoffiziellen Mitarbeiter (IM) anzuwerben. Pochop lehnt ab und stellt einen Ausreiseantrag.1987 kommt er zum zweiten Mal ins Gefängnis. Nach der Haft engagiert Pochop sich politisch. Im Mai 1989 wird schließlich sein Ausreiseantrag genehmigt und er kann in die Bundesrepublik übersiedeln.

Heute lebt Geralf Pochop in Torgau. In seinem Buch "Untergrund war Strategie - Punk in der DDR zwischen Rebellion und Repression", das er an diesem Abend vorstellen wird, beschreibt er seine Erfahrungen.

Die Veranstaltung ist eine Kooperation der Sächsischen Landeszentrale für politische Bildung, des Lern- und Gedenkorts Kaßberg-Gefängnis e. V., des Instituts für Politikwissenschaft der TU Chemnitz und der Volkshochschule Chemnitz im Projekt "Kontrovers vor Ort". Die Veranstaltung bildet den Auftakt einer dreiteiligen Reihe.

Weitere Informationen sowie den Link zur kostenfreien Anmeldung zur Veranstaltungen finden Sie hier: https://www.vhs-chemnitz.de/kursprogramm/mensch-und-gesellschaft.html/kurs/557-C-S2412050/t/punk-in-der-ddr-schrei-nach-freiheit

Akademischer Festakt anlässlich des 30-jährigen Bestehens der Philosophischen Fakultät der TU Chemnitz

24. Januar 2024, 17 Uhr Zentrales Hörsaalgebäude TU Chemnitz

-

Veranstaltungen

Philosophische Fakultät feierte ihren runden Geburtstag

Philosophische Fakultät feierte ihren runden Geburtstag Rückschau und Ausblicke beim akademischen Festakt zum 30-jährigen Bestehen der Philosophischen Fakultät – Prof. Dr. Gesine Schwan, Präsidentin der Berlin Governance Platform, hielt den Festvortrag und beschrieb darin auch das Profil der Fakultät und der Universität